Je vais essayer de ne pas être beauf.

Je vais essayer de ne pas être beauf, parce que pendant que j’écris ces lignes, des êtres humains manquent de nourriture, d’eau ou d’un toit ; et que le ciel de leurs nuits est consumé par le nuage ocre de la guerre.

Non, Je vais essayer de ne pas être beauf, car pendant ce temps, moi, j’écris un texte sur ma bagnole qui va partir pour la casse, que ça me fait de la peine, mais qu’au fond, ce n’est pas très grave. En 2021 j’achète une voiture, une Citroën Saxo édition BIC (qu’on nommera ici «la BIC»), comme ça, un peu sur un coup de tête, un peu pour aller voir ailleurs si j’y suis. Apparemment, ce modèle de véhicule aurait été nommé comme cas d’école en études de commerce, comme la plus mauvaise collaboration entre deux marques.

Quelle chance ; je n’ai jamais eu la moindre envie d’apprendre ou de faire du commerce. Je ne pensais pas alors, fumer le bitume des routes de ce monde sur autant de kilomètres à bord de ce pot de yaourt. Une citadine, moteur 1L1 : mon palace de ferraille grinçante, qui vaut bien tous vos SUVs de sénateurs, parce qu’on n’en a rien à carrer de la clim et de vos options, parce que tout ce qu’on veut, c’est rouler sur des départementales, dormir dans les champs, au bord des rivières, et oublier un peu les merdes du quotidien en tirant le frein à main dans des décors qui ne sont pas les nôtres…

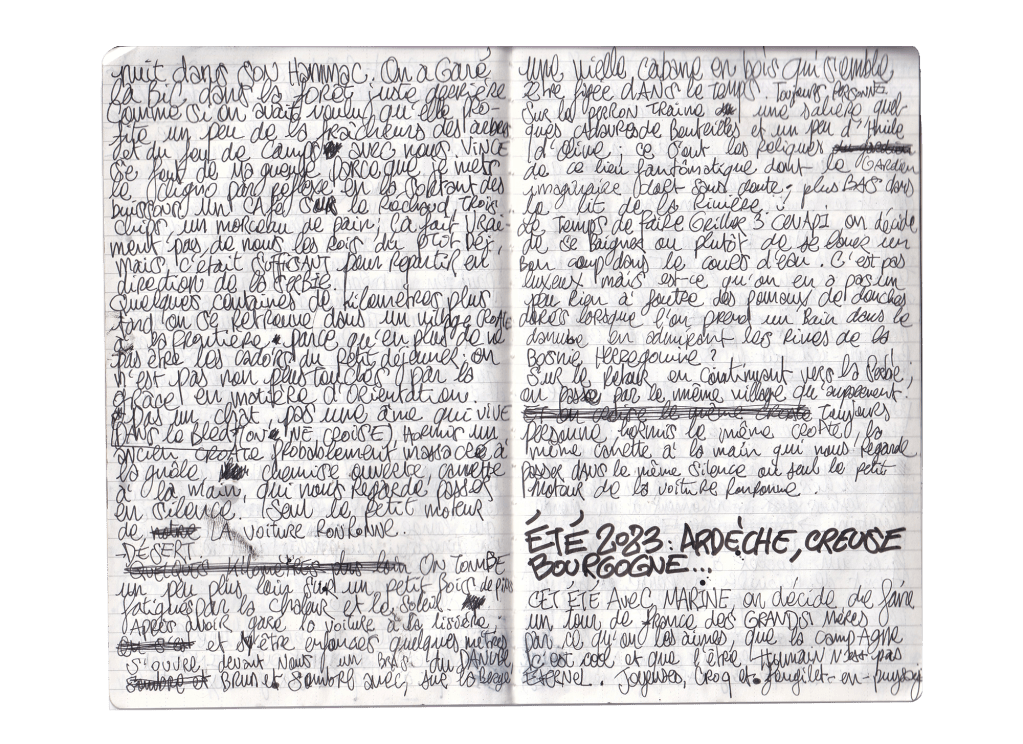

Je me réveille au bord d’une rivière slovène, un beau matin d’été, aux côtés de Vince, dans la tente et d’Élie qui a claqué des genoux toute la nuit dans son hamac. On a garé la BIC dans la forêt juste derrière, comme si on avait voulu qu’elle profite un peu de la fraîcheur des arbres et du feu de camp avec nous. Vince se fout de ma gueule parce que je mets le cligno par réflexe en la sortant des buissons. Des araignées et insectes en tout genre ont déjà élu domicile dans l’habitacle.

On retrouve le bord de route. Un café sur le réchaud, trois chips et un morceau de pain : ça ne fait pas de nous les rois du petit déj, mais c’est suffisant pour reprendre la route en direction de la Serbie.

Quelques centaines de kilomètres plus tard, on se retrouve à l’entrée d’un petit village Croate à la frontière, car en plus de ne pas être les cadors du petit déjeuner, on n’est pas non plus touchés par la grâce en matière d’orientation.

Dans le bled, on ne croise pas un chat, pas une âme qui vive, hormis un ancien Croate, probablement massacré à la gnôle, chemise ouverte et canette à la main, qui nous regarde passer en silence.

Désert.

Seul le petit moteur de la voiture ronronne.

On tombe un peu plus loin, au niveau de la sortie du village, sur un petit bois de pins fatigué par la chaleur et le soleil. Après avoir garé la voiture à sa lisière et s’y être enfoncés quelques mètres, s’ouvre devant nous un bras du Danube brun et sombre avec, sur la berge, une vieille cabane en bois qui semble être figée dans le temps. Toujours personne.

Sur le perron traînent une salière, quelques cadavres de bouteilles et un peu d’huile d’olive. Ce sont les reliques de ce lieu fantomatique dont le gardien imaginaire dort sans doute plus bas, dans le lit de la rivière.

Le temps de se faire griller 3 ćevapi, on décide de se baigner ou plutôt de se laver un bon coup dans le cours d’eau. Ce n’est pas luxueux, il faut le dire, mais est-ce qu’on n’en a pas rien à foutre des pommeaux de douche dorés lorsque l’on prend un bain dans le Danube en admirant les rives de la Bosnie Herzégovine ?

Sur le retour, en continuant vers la Serbie, on passe par le même village qu’auparavant.

Toujours Personne.

Personne, hormis le même vieux Croate, probablement massacré à la même gnôle, la même canette à la main, qui nous regarde passer dans le même silence.

Seul le petit moteur de la voiture ronronne.

Cet été avec Marine, on décide de faire un tour de France des grand mères, parce qu’on les aime, que la campagne c’est cool, et que l’être humain n’est pas éternel.

Joyeuses, Croq et Fougilet-en-Puisaye. Des noms pas très parlants tant il y a de trous perdus en France, mais dont chaque français connaît le sien et le conserve comme un petit secret dans une boîte à souvenirs.

À l’entrée de Joyeuses, j’écrase la pédale de frein devant un portail que je n’ai pas vu depuis longtemps. C’est le cimetière ; mon grand père y repose, et je n’ai pas poussé l’entrée depuis 10 ans.

Je cherche alors étienne entre les blocs de granit et fini par tomber sur son nom. En plus du bouquet que ma grand mère a dû déposer là quelques jours plus tôt, des fleurs sauvages ont poussés sur la pierre.

Je reste un peu, immobile.

ça fait bizarre.

ça fait du bien.

On passe le soir chez ma grand mère paternelle, Maryse, qui nous raconte les histoires de la vie d’avant, photos à l’appui. Sa parole fait comme un plumeau, qui en balayant le voile de poussière posé sur les clichés, laisse entrevoir des visages et des destins appartenant à un monde lointain, flou et inaccessible.

Le lendemain, on reprend la route pour faire un crochet à Saint-Privat-d’Allier avant de rejoindre la Creuse pour voir quelques collègues, prendre un peu l’apéro et histoire de citer un autre nom de village perdu dans ce texte.

En arrivant, je gare la BIC près de la rivière, dont le ventilateur fait le bruit d’un aspirateur de chantier rempli de gravats.

On passe l’après-midi à chasser l’écrevisse américaine les pieds dans l’eau. Faxonius limosus, une sorte d’écrevisse qui détruit les espèces autochtones depuis son introduction en Europe en 1880, prolifère, et fait chier une bonne partie de la faune… comme pas mal de trucs qui portent l’adjectif «américain» finalement.

Début de soirée : la rivière est fraîche, pas comme nous après le morceau de buvard qu’on vient de se mettre dans la gueule. Pendant un moment, le soir s’étire. Nos discussions interminables et nos rires se perdent dans les flammes du feu de camp et le ciel nocturne.

Arrivés à Croq le lendemain en fin d’après-midi, on passe chercher ma grand mère (maternelle cette fois) pour déjeuner dans un vieux rade de campagne. Un faible soleil transperce les carreaux poussiéreux des fenêtres et éclaire avec douceur les sets de table en papier. Quelques chiens traînent dans le hall, d’autres sont couchés au sol. Les moustaches que portent les tontons charpentés du coin me font un effet bien différent de celles que portent les buveurs de matcha-lattés connus de nos centre-villes. Dans leurs grosses mains calleuses, sculptées dans la pierre, les verres de vin passent pour des tasses à cafés, les pichets de 50cl des mugs du bureaux.

Quand je regarde ma grand mère, Dominique, 99 ans ; je vois l’histoire, celle avec un grand H. Sa peau fripée fait comme du parchemin. Les veines violettes qui traversent ses mains me font penser aux vielles routes d’autrefois, avec la BIC on aurait pu y rouler des heures entières. Ma grand mère, elle regarde dans le vide. Mais pas parce qu’elle est ailleurs, non, parce qu’elle regarde le passé rouler vers elle en forme de vagues et disparaître lentement sur le rivage du présent.

Au moment ou j’écris ces lignes, elle n’est plus là. Mais je sais qu’elle réside dans les nuages, dans le bruit du vent qui secoue les feuilles du tilleul, dans l’eau salée.

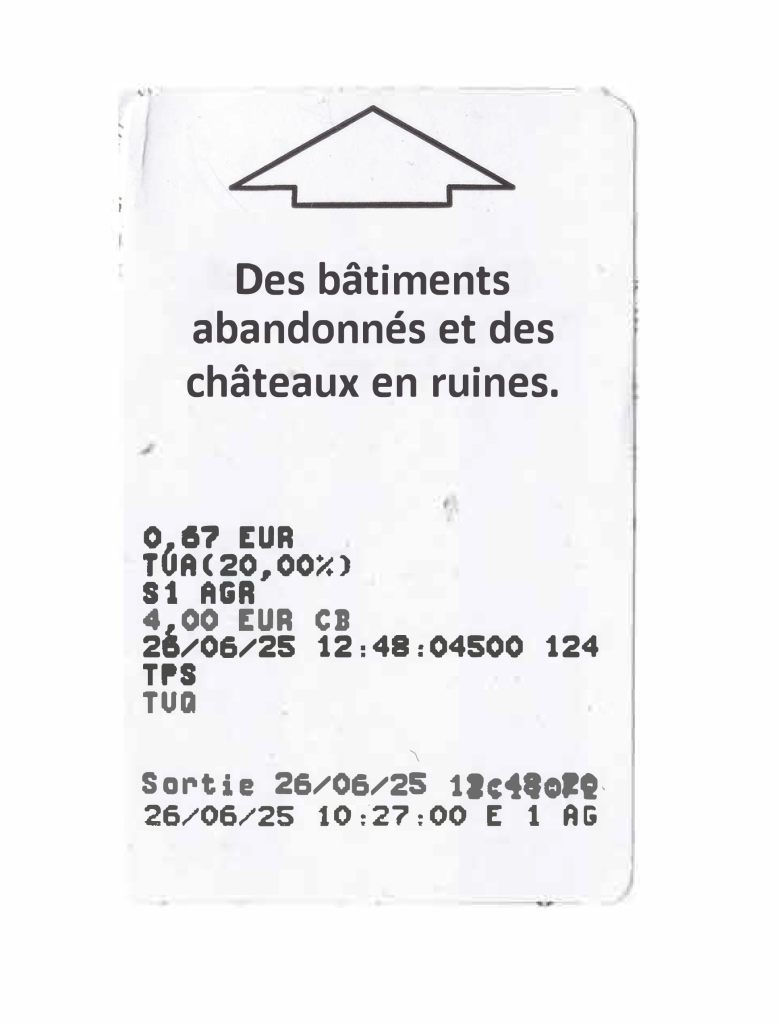

Direction la Bourgogne. Depuis la Creuse, ça fait comme un grand tout droit dans la diagonale du vide. Je vois la vie rurale de mon pays à travers le pare-brise : des paysages bucoliques, des vaches, des vieilles bâtisses qui s’affaissent dans l’herbe et de nombreuses banderoles : «Désert médical, URGENT, recherche médecin pour travailler dans la région».

La BIC commence à faire un drôle de bruit, surtout dans les virages. On aura beau l’ignorer : depuis quelques heures de route, ça sent pas très bon cette affaire.

Arrivés chez Mauricette, la grand mère de Marine, on prend un peu le temps de se reposer. Elle écoute nos bavardages en silence ; le silence des sages, le silence des anciens. Un silence particulier et puissant, qui dit qu’ils savent déjà, qu’ils connaissent tout ce qu’on raconte, à leur manière, et qu’ils n’ont pas besoin d’en rajouter d’avantage.

Ce silence, c’est aussi celui que nous offrent les tableaux de la Puisaye, parsemés de bâtiments abandonnés et des châteaux en ruines qui renferment des spectres, sortis de la tourbe et de l’humus.

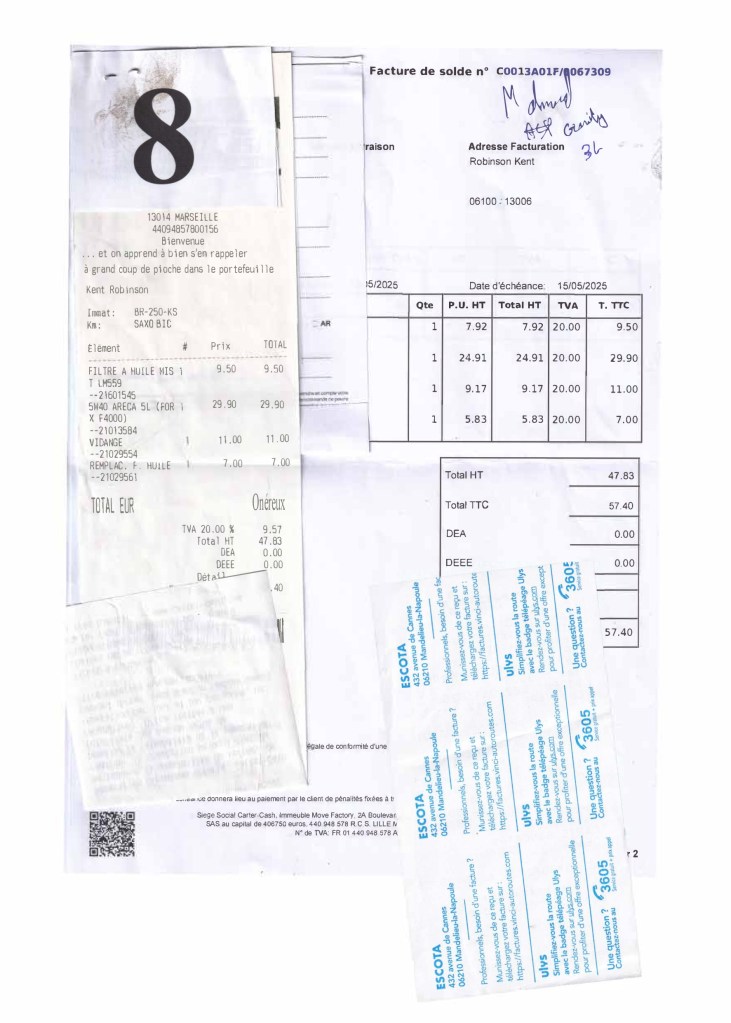

Je passe la tête sous le store de l’entrée et arrive dans l’atelier où ça sent la graisse, le tabac, et le métal chaud. Tous les mecs roulent les R. Sur la table centrale se trouve une bouteille de Clan Campbell, débouchée. Comme il est 9h10, je prie pour qu’elle ait été débouchée la veille, ou même l’avant veille et que le bouchon posé à l’envers près du cendard ne soit que le fruit d’un oubli de la part du propriétaire.

Le garagiste A, indique au garagiste B qu’il s’agit du «cardan».

La voiture c’est très simple : on ne connaît pas son fonctionnement ni le nom des pièces jusqu’à ce que l’une d’entre elles casse, et là, on apprend à bien s’en rappeler à grand coup de pioche dans le portefeuille.

S’ensuivent ces mots :

Garagiste A : C’est le cardan.

Garagiste B : Hmmmmm…

Garagiste A : Il faut le changer.

Garagiste B : Hmmmgrlmmmbr…

Garagiste A : Ils doivent rentrer jusqu’à Marseille !

Garagiste B : Grlmmmgrlmmgrrrr !

Il faut noter que c’est dans le ton et les douces inflexions de la voix de la dernière réponse du garagiste B que j’ai compris que la suite de l’aventure allait être une belle galère. Comme on doit partir le lendemain et qu’il faut pas rêver : les mecs du garage ne pourront pas trifouiller la BIC avant la semaine prochaine, on se jette ; on la tente.

L’idée c’est de faire Fougilet-Marseille avec le cardan qui grince au moindre coup de volant, et franchement, en théorie, on n’a qu’a rejoindre l’A7 en serrant les fesses et ensuite ça ne sera que du tout droit… En théorie.

La fameuse pièce cassera épuisée, quelques centaines de kilomètres plus loin, dans un parking dans le Var. Là où des anglais déjà cramoisis se font rôtir sous le soleil entre les restos à moules frites, le rosé qui pique et les pins parasols.

En août 2021 je traverse la France depuis Marseille pour me rendre à Toulouse, Anglet, puis enfin Narbonne avant de rejoindre l’Espagne. Comme j’ai un peu le seum à cette époque à cause de deux trois conneries qui affectent ma vie, je suis parti bien loin à bord de la BIC pour trouver des trucs à faire, du genre, regarder comment les fleurs poussent à l’autre bout du pays, trouver des trésors sans valeurs au bord de la route (comme la vieille grille de barbeuc qui est restée pendant 3 ans dans le coffre), nager dans l’océan ou boire à en perdre raison sur les toits de Barcelone.

À Toulouse, je croise une vieille amie avec qui on décide de faire un bout de chemin ensemble direction l’océan. Le 12 août, on fait une pause près d’un bled dans le Gers dont le nom m’échappe. Comme on a tous les deux envie de pisser, on s’enfonce un peu sous la cime des arbres d’un grand terrain derrière une église. S’ouvre alors, comme une balafre jaune dans le paysage forestier, un champ de tournesol bien fourni. On le regarde un moment, et comme il me fait penser à une dune, je m’imagine fouler ce tapis d’or qui ondule et fait des vagues dans le vent d’été.

Ça fait du bien de penser à ça.

Alors 4 ans plus tard, en écrivant ce texte, je me projette de nouveau et rêve que je foule le champ pieds nus, façon Yannick Noah en concert. Et dans mon rêve, j’y tape des pointes dans les vallons jaunis de la dune de tournesols derrière l’église de la départementale «truc», où l’on s’était arrêtés une fois pour faire une pause et pisser un coup.

Le temps d’un bref passage sur la côte basque, je fais quelques tags et graffs sur des rond points. Le chrome tiendra quelques années avant d’être nettoyé par le sel, les embruns et le soleil. Je poursuis alors ma route pour me rendre chez un pote qui habite pas très loin du dernier endroit où j’ai passé la nuit. Comme il a chopé le covid, il ne peut pas vraiment m’accueillir, et je passe la nuit en position fœtale sur la banquette arrière de la BIC. C’est inconfortable, j’ai froid, mais j’ai aussi l’impression de passer un moment privilégié avec mon véhicule.

C’est très étrange, cette faculté que l’on a, nous autres humains rêveurs, à personnifier les objets, à leur donner corps, structures et âme, au point d’en éprouver des sentiments.

Cette nuit je rêve que le moteur de la BIC ronfle tout doucement, comme si je m’étais endormi près d’un petit animal protecteur.

C’est l’histoire de trois belles merguez.

Ces trois belles merguez (comme on dit) arrivent à Belgrade à bord de la BIC en fin d’après-midi après avoir avalé une grosse partie d’autoroute Croate dans un habitacle sans clim. Nos trois protagonistes se garent dans une petite rue du centre où des bâtiments vétustes et des terrains vagues jouxtent les enseignes neuves d’une ville en plein essor.

Nos trois petits futés décident que :

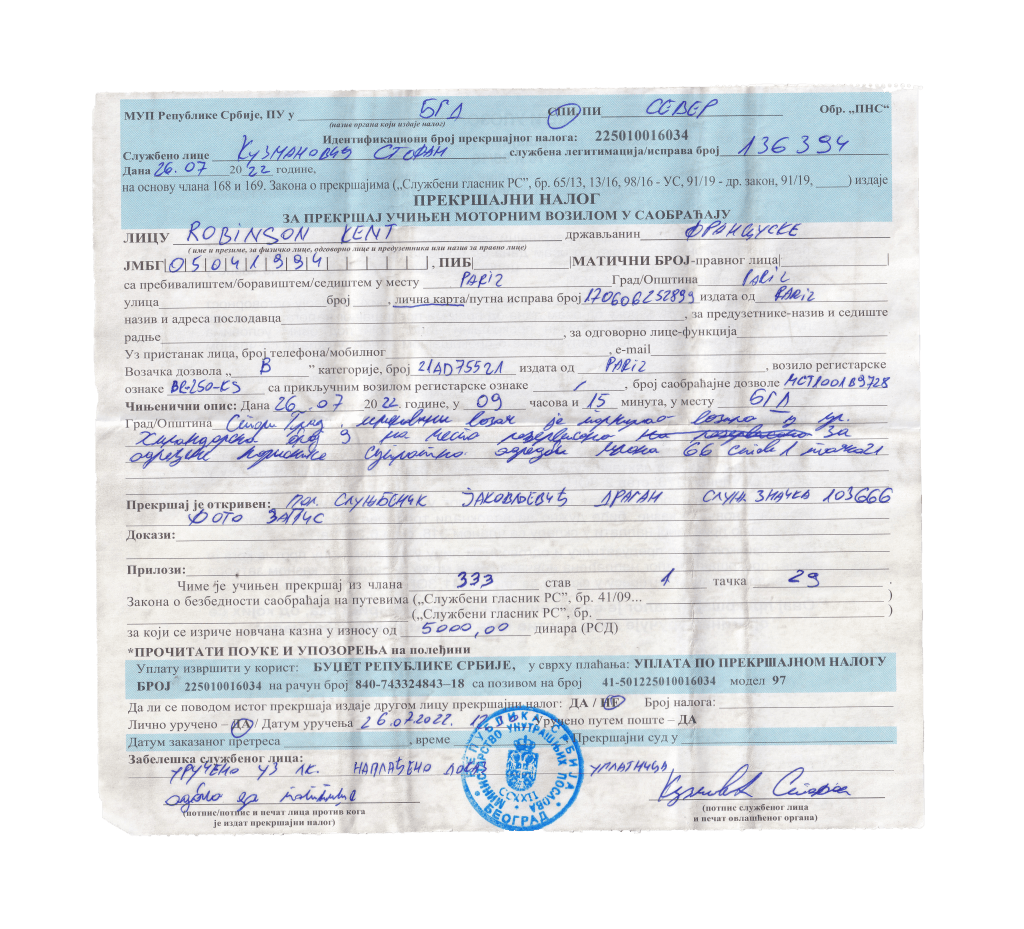

«Étant donné qu’on a des plaques françaises, aucun risque de recevoir une amende de stationnement. Donc aucune nécessité de foutre le moindre dinar dans le parcmètre».

Nos trois bons gros fatigués poursuivent alors la soirée dans le cœur de béton de la capitale Serbe. Les esprits s’échauffent et se dispersent entres rasades d’alcools divers, photos de buildings défraîchis et multiples tags réalisés histoire de laisser une trace de l’euphorie de l’instant.

3h00, nos trois sardines se séparent : l’une rentre se coucher tandis que deux autres poursuivent leur frénésie de peintres rupestres. Une heure plus tard, après avoir couru sur quelques pâtés de maison, tout le monde finit par rentrer se coucher et activer le mode tronçonneuse du sommeil des êtres bien abreuvés.

11h. Dans la petite rue, nos trois merguez font bien moins les fiers. Outre le fait que le mal de caboche général laisse peu de place à une réflexion constructive : la BIC n’est plus là. Par chance, la serveuse du bar le plus proche les aide à contacter la, ou plutôt les fourrières potentielles où la voiture pourrait se trouver. Après une grosse suée dans la ville, une rencontre avec des policiers Serbes forts désireux de leur casser la gueule et une amende de 5000 dinars, nos trois compères les trompettes finissent par remettre la main sur leur véhicule de voyage.

Moralité : il faut toujours mettre un dinar dans le parcmètre.

Un soir je me fais un tête à tête avec la BIC. Je charge le coffre d’un peu de peinture, la plage arrière de mon échelle télescopique et la boite à gants d’une canette dorées, symbole d’une marque de bière que j’affectionne tout particulièrement.

Je pars peindre un spot à la sortie d’un skatepark atteignable qu’avec l’aide d’une échelle. Un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de bière. Ça fait un beau mélange ; ça fait une jolie pièce. Comme l’atmosphère est au calme et que personne ne semble vouloir me faire dégager ni me mettre les fers, j’y ajoute un petit personnage souriant, qui esquisse probablement le même sourire que moi après l’ouverture de la deuxième canette.

Plus tard, je me gare près d’un tunnel. Toujours avec la même échelle, je tartine le mur avec tout ce qu’il me reste de bleu dans le pot. D’où je suis, personne ne peut me voir. Une voiture fenêtre ouverte s’arrête à quelque mètres. J’entends un son d’Earth, Wind and Fire dans le véhicule, ce qui est assez surprenant pour l’époque, mais qui a raison de me faire sautiller sur place le rouleau à la main.

Une fois fini je remballe tout. Il est déjà bien tard mais je n’ai pas vraiment envie de rentrer chez moi. C’est étrange. Alors je remonte les rues pour aller me garer dans les hauteurs de la ville.

J’ouvre le coffre et me fais une place de choix devant le spectacle lumineux que m’offrent les immeubles fatigués de la cité Phocéenne.

ça fait un peu poète maudit. Je sais.

Mais ça fait aussi du bien de toiser un peu ces jungles de bitume dans lesquelles on est allés s’entasser comme des étudiants en école de commerce à l’entrée d’un nouveau resto à concept.

Il y a eu aussi la fois ou j’essayais de me garer vers 2h00 du matin dans une place clairement trop petite pour la BIC. J’avais une équipe de 6 personnes à bord. En forçant un peu j’ai réussi à introduire le nez de la voiture entre un poteau et le trottoir. Il a fallu soulever le vélo qui y était attaché. En passant par dessus le capot, la pédale l’a profondément rayé. Ça a laissé comme un grosse plaie béante témoin de la bêtise.

Y’a aussi le coup où on est montés en soirée avec Vince après avoir avalé un peu de route pour se faire recaler bien fort à l’entrée à cause d’une canette de peinture mal dissimulée sous la veste.

Y’a eu la fois où avec Nono on a transformé le coffre de la BIC en comptoir, supplément planche de charcuterie, histoire de jeter maladroitement trois Obuts dans la terre sèche.

Et aussi toutes les fois où on a traversé Port-Saint-Louis-du-Rhône pour rejoindre les freight et la ferraille…

Ce dimanche, en rentrant de la plage avec Marine, sur la bretelle d’autoroute qui part de Bandol en direction de Marseille, j’entends un drôle de râle sous mes pieds qui n’indique rien de bon.

En passant la 5ème, j’ai l’impression d’accélérer dans le vide. La 4ème me permet de reprendre un peu de vitesse, mais on est loin du grand prix de Monaco.

Je recommence.

5ème.

J’ai du mal à monter à plus de 90km/h.

Si vous qui lisez ce fanzine, êtes connaisseur, vous avez déjà compris que je suis en train de flinguer mon embrayage. Et cela pour la deuxième fois en 3 ans.

Arrivé au garage, le diagnostic est rapide, précis et brutal. Une fuite d’huile dans le réservoir a encrassé l’embrayage qui a fini par rompre.

Au fond de la pièce au dessus de l’établi, est accroché fièrement un Gwenn ha du, fait rare chez un mécano Marseillais. Une fois le tarif annoncé et au regard de toutes les interventions dont a déjà fait l’objet ma pauvre BIC, me vient l’envie d’aller me jeter une bonne quinzaine de bolées de cidre.

Vu qu’elle roule encore, je décide plus tard dans la semaine de la peindre. J’écris son histoire sur la carlingue, en grosses lettres noires à la glycéro. Cette peinture que je dépose sur le métal, c’est sa tunique mortuaire. Un tissus fait de souvenirs de voyage, de galères sur la bande d’arrêt d’urgence et d’amour.

OUI. D’amour.

Je racontais plus haut l’étrange relation entre les humains et les objets. Quelle étrange et pourtant si banale coutume que de leur donner une âme. On les possède, on les chérit, on les aime pour certains. Et d’un coup, la matière inerte qui les compose prend vie. On leur donne des noms, on s’en occupe, on les nettoie et on en prend soin…

Et voilà que l’Homme se retrouve d’un coup au même rang que l’objet. Au même rang que la matière.

Et il devrait d’ailleurs en faire de même avec les arbres, les rivières, les poissons.

Avec la neige, le vent, les nuages.

Avec les forêts, les biches et les insectes.

Avec la roche, le sable et la poussière.

J’avais promis de ne pas être beauf, mais putain. Elle va me manquer ma BIC.

Elle, sa carrosserie grise et toute cabossée ; son vieux moteur ; ses sièges que je n’ai jamais nettoyés ; ses ceintures de 4 couleurs différentes comme dans un stylo BIC 4 couleurs ; ses freins un peu lâches ; l’os de poulet qu’un rat qui a passé la nuit dans le capot a laissé sur la batterie ; sa portière gauche avec laquelle la clef ne fonctionne pas…

Elle.

Et tous les souvenirs qui vont avec.

C’est pour toutes celles et ceux qui ont envie de rayer une Tesla en la voyant passer, qui serrent les fesses quand les sous de l’assurance sont débités ou quand une prune est glissée dans la boîte aux lettres.

Pour les voleurs de sandwichs et autres friandises dans les stations service, parce que se faire dépouiller à la pompe et à la caisse ça fait beaucoup.

C’est pour tous les week-ends improvisés et les pic-niques qui ont pris chaud dans le coffre.

C’est pour tous les kilomètres roulés au crépuscule boule en flamme rouge dans le rétroviseur.

Dans les entrailles du bitume et dans les casses,

Sur les routes,

Maintenant, partout, pour toujours,

REST IN BIC.

Image voiture :

Les Bonnes Manières https://www.instagram.com/lesbonnesmanieres_officiel_/